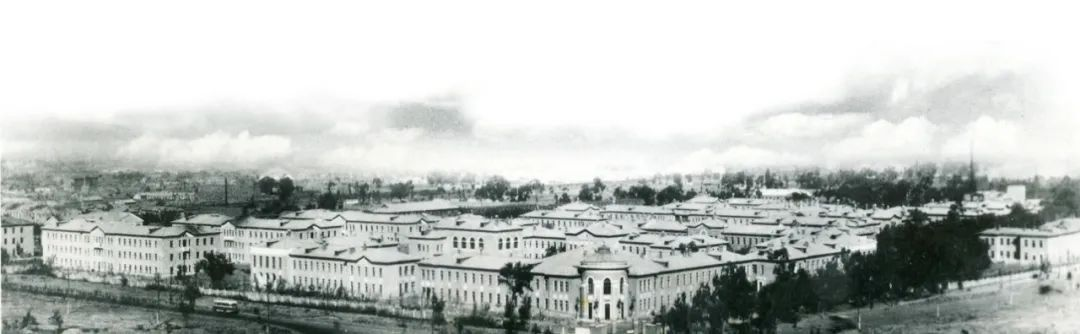

编者按

无论我们走得多远,都不能忘记来时的路……

在近70年的漫长岁月中,一代又一代新医人砥砺前行、接续奋斗,用青春和奉献书写了新医的光辉历史,为新疆医学教育和医药卫生事业作出了卓越贡献。

漫漫征途、初心不改!新疆医科大学开展红色档案资源保护和开发利用工作,在全面推进校史档案资料抢救性保护之际,大学官微陆续推出“新医·记忆”专栏,带您重温新医近70年的发展历程中大量宝贵的红色档案,深入了解具有历史意义和保存价值的实物资料,共同追寻老一辈新医建设者的奋斗足迹,感受一代代新医人顽强拼搏的精神力量。

赓续红色血脉、传承新医精神让我们担当使命、奋发有为奋力谱写属于我们这个时代的新篇章!

追忆建校元老:秦韶华、孙惠蓉

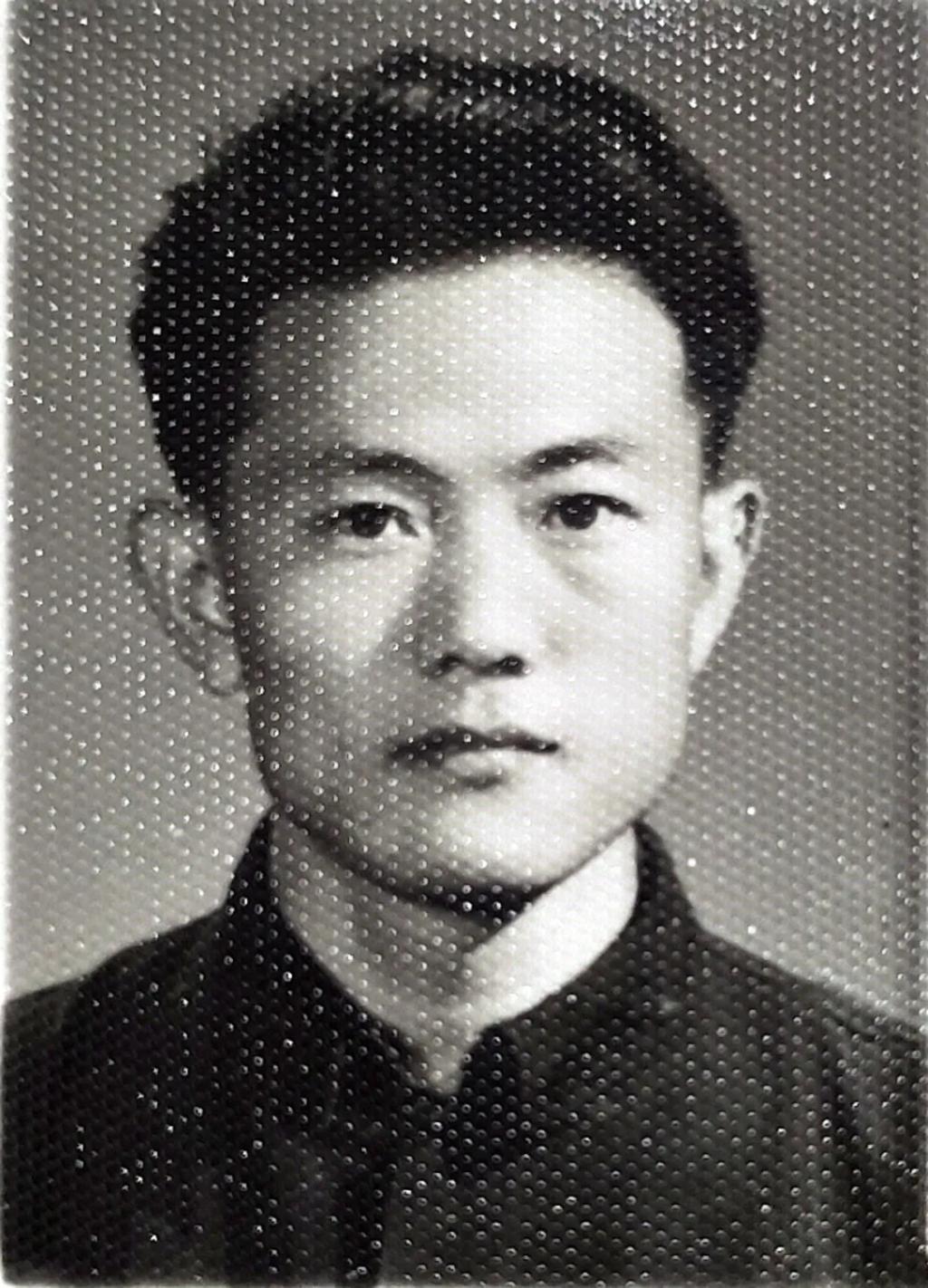

秦韶华,1934年12月生于辽宁省凤城市,1959年8月毕业于沈阳中国医科大学,响应祖国号召支援边疆建设,来到新疆医学院附属医院外科工作。1975年任泌尿外科副主任,1983年主持泌尿外科的工作,1985年1月加入中国共产党,1989年任新疆医学院第一附属医院泌尿外科主任。兼任中华医学会泌尿学会委员、新疆泌尿外科分会主任委员、新疆性学会常务理事、自治区劳动鉴定委员会委员、新疆医科大学学报编委。

秦韶华拥有扎实的泌尿外科专业知识,实践经验丰富、手术技能精湛、科研创新能力强,曾开展了多项高难度手术,挽救了许多危重患者的生命。他对各种无功能肾的保留和功能恢复进行了深入研究,成绩卓著,是新疆卓有建树的泌尿外科领域专家。他和团队发表期刊论文20余篇,1986年获评自治区科技干部管理局“优秀专业技术工作者”称号,1990年获得自治区人民政府“优秀专业技术工作者”一等奖;1992年获评自治区“优秀专家”称号并获批享受国务院政府特殊津贴专家;1995年获得自治区卫生厅“自治区优秀医学科技工作者”荣誉称号。

1999年8月,秦韶华逝世,享年64岁。

秦韶华在实施手术(右一:秦韶华)

继承发展拓新技术

秦韶华来到新疆医学院附属医院后,在外科任住院医师期间得到了樊苏培、黄南卿、姚秉礼等人的带教和指导。他学习认真、工作踏实、思维敏捷,秉承前辈们严格、严谨和严肃的治学与工作态度,刻苦钻研,理论知识、实践技能、综合能力都得到了快速提高,于1963年进入泌尿外科工作。在樊苏培主任的带教和指导下,他在做好日常医疗教学工作的同时,结合临床需要,开始科学研究和技术创新工作。秦韶华和樊苏培主任一起通过开展寄生虫性乳糜尿的淋巴造影研究,证实淋巴逆流入肾盏肾盂,并于1963年开展淋巴管造影术。在前列腺开放手术方面,创造了不输血不造瘘的先例。在疆内创新开展腹膜透析和Seldinger法主动脉肾动脉造影等,还助力内科心血管组、神经外科开展此项先进技术,推动了新疆血管造影技术的进步。同时,他自制双猪尾导管成功解决了肿瘤压迫输尿管导致尿闭问题。在手术方式上,他还创新采用包皮剥脱取代传统环切手术的办法,极大降低了患者术后水肿和感染的风险。勤于钻研的他首创了完整内囊摘除治疗肾包虫病,为保全肾脏,消除复发开辟了新的治疗途径,并因此获得了自治区医药卫生科技成果与新技术展二等奖。此外,在肠道替代膀胱、输尿管,阑尾替代输尿管等手术方面,秦韶华也积累了大量宝贵的经验。

秦韶华和手术后康复中的病人交谈(右一:秦韶华)

攻坚克难矢志不渝

1977年,秦韶华和团队成功实施了西北地区首例自体肾移植手术并获得成功,该项成果获得了自治区科技大会奖;1983年又成功地完成新疆第一例异体肾移植手术,填补了新疆大器官移植的技术空白。八十年代,在医院和科室的大力支持下,秦韶华带领团队开展了多例肾移植手术,取得了令人瞩目的成绩,为更多患者带去了康复的希望,相关研究成果获得自治区医药卫生科技成果与新技术展一等奖。

秦韶华在实施手术(右二:秦韶华)

1998年,针对孤立肾肿瘤和双侧肾癌,秦韶华创造性地采用肿瘤剜出术,对保全肾功能和延长患者生命作出了积极贡献。他还曾成功摘除一例重达10.5公斤的巨大肾肿瘤,突破了当时的医学极限,为患者赢得了生机。秦韶华担任科室主任后,继续带领团队刻苦钻研,坚持每晚前往病房查房,及时发现处理患者的病情变化,指导年轻医生开展创新性手术,推动科室在技术、科研和教学方面持续进步。他还积极参加院外疑难病例会诊和讨论,为兄弟医院提供医疗技术支持。在长期的医疗教育实践中,秦韶华一直承担着本科生的教学任务,参加研究生和进修人员的指导和培养工作,为新疆培养了一批又一批优秀的医疗卫生人才。

孙惠蓉,1934年7月生于辽宁大连,是秦韶华的妻子,夫妻二人也是同学,一同怀揣救死扶伤的初心,响应国家号召来到新疆医学院附属医院,从事传染病临床、教学、科研工作。1984年任传染病教研室副主任主持工作,1989年5月任科室主任,1995年任教研室主任。1988年兼任中华医学会传染病与寄生虫病学会委员,1991年任新疆传染病学与寄生虫病学会主任委员,兼任中华传染病杂志、新疆医学杂志、新疆医科大学学报编委。1984年,孙惠蓉在新疆率先开展ELISA法检测乙肝病毒标志物。1995年组织筹建PCR检测室,开展了HBV DNA、HCV RNA监测,为感染专业的医教研工作奠定了基础。孙惠蓉多次深入南北疆的传染病防治一线,为新疆传染病防治工作做出了巨大贡献。1983年,孙惠蓉获国家民委、劳动人事部、中国科协颁发的少数民族地区科技工作者荣誉证书,她在新医工作的40余年里,勤勉踏实、吃苦耐劳、兢兢业业,多次被学校评为优秀教师、教学先进个人和先进工作者等荣誉称号。1999年10月光荣退休。2018年1月,孙惠蓉逝世,享年84岁。

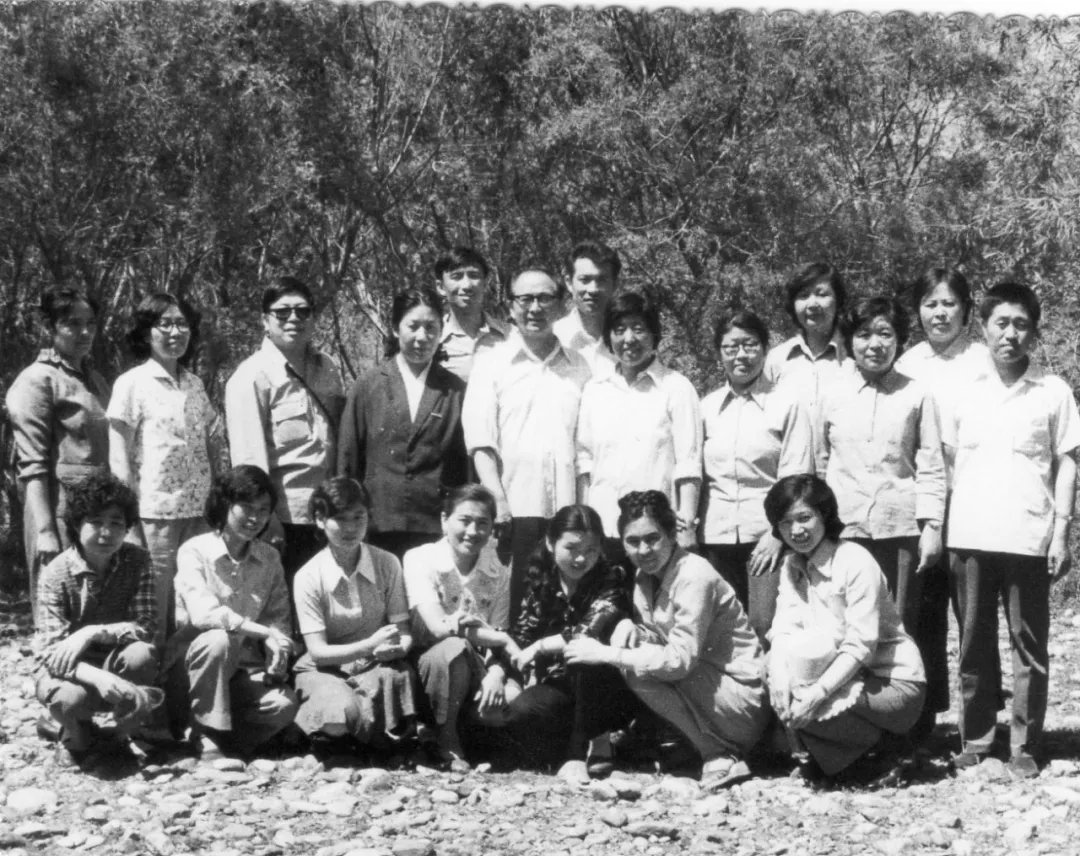

传染科合影(站立右四:孙惠蓉)

专业精进勇担重任

孙惠蓉进入传染科后,在李继贤主任的培养带教下,夯实理论知识、提高临床技能。1980年,她被选派参加中央卫生部举办的第一届全国传染病专业主治医师进修班,在专业知识、免疫技术和科研方面得到了进一步提升。1984年,孙惠蓉负责科室管理工作后,通过开展专业讲座培养年轻医师和进修医师,同时帮扶医联体医院指导临床工作。孙惠蓉在本科生教学工作中一丝不苟、精益求精,注重教学质量的提升。她带领团队根据大纲要求自编了民族班教材,充分发挥集体备课及电教化教学的作用,不断改进教学方法,提高课堂效果,保证教学质量。1991年,孙惠蓉获批硕士研究生导师资格,培养了包永星、何方平、鲁晓擘等研究生,他们如今都成为了各自专业领域的学科带头人。孙惠蓉根据基层工作的需要,组织力量深入基层培养传染病专科技术人员,为新疆的传染病防治工作作出了重要贡献。她和团队发表期刊论文20篇;1986年参与编写人民卫生出版社出版的第一版全国中等卫生学校通用教材《传染病与流行病学》的鼠疫部分。1990年编写了新疆医学院医学系五年制传染病学教学大纲和西北地区新疆分中心医学继续教育教材“传染病进展”等内容。

传染科合影(第三排左三:孙惠蓉)

全力以赴祛病救灾

1959年,新疆医学院附属医院成立传染病学学科,是当时新疆传染病与寄生虫病医疗、科研和教学的主力军,在历次传染病疫情流行中,学科团队都义无反顾地深入疫区一线,为新疆传染病疫情的防控做出了巨大贡献。1986年至1990年间,孙惠蓉深入戊型肝炎暴发流行的南疆地区进行防治与研究工作,在有效控制了区域性疫情蔓延的同时,还主持了自治区科研项目,相关成果《暴发型戊型肝炎的临床特点及其治疗》发表在中华流行病学杂志上,受到业界的瞩目。1993年至1996年间,她深入地州防治霍乱流行。她和团队承担的“新疆地区戊性肝炎病人组织的病理超微病理的研究”获得了1992年度自治区科技进步奖四等奖。

传染科合影(后排左三:孙惠蓉)

1987年,孙惠蓉作为防治肝炎医疗队队长,赴和田参与防病救灾工作。她在公社医疗点建立了重肝区、抢救病房和隔离点。即使身体状况不佳,她在双下肢高度浮肿的情况下依然坚守在防治一线工作,每天晚上查完所有的病房后才能安心休息。孙惠蓉凭借着精湛的专业知识能够沉着冷静地应对新情况,时刻关注和安抚患者焦躁的情绪,让患者积极配合医疗团队的治疗。她在培养基层医务工作者时,通过理论授课与临床带教相结合的方式,毫无保留地分享自己多年积累的诊疗经验,通过一个个实际病例指导教学,帮助基层医生快速成长起来。自治区防病救灾指挥部对孙惠蓉的工作给予了高度评价。秦韶华与孙惠蓉将毕生心血倾注于新疆医学院的人才培养、教学科研和医疗卫生事业中,他们忠于党和人民,以扎实学识、精湛医术和高尚医德,为新疆各族患者祛病除痛,深受各族群众的信赖与赞誉。他们立足岗位、勇挑重担的敬业精神值得一代代新医人学习和传承!